Projekttitel: eManual Alte Geschichte

Modul [optional]:

Autor_in: Nathalie Klinck

Lizenz: CC-BY-NC-SA

Senatorenstand

Leitfragen:

1.) Welche Bedeutung hatte der Senatorenstand?

2.) Wodurch zeichneten sich die römischen Senatoren aus?

3.) Welche Rolle spielte der SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... während der Kaiserzeit?

Kommentar:

Seit der Republik galt der Senatorenstand (ordo senatorius) als die gesellschaftliche Elite des Römischen Reiches. Zudem handelte es sich bei dem SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... oder „Ältestenrat“ um eine der ältesten und langlebigsten politischen Institutionen. Dieser bildete das zentrale Regierungsorgan und lenkte die wichtigsten Bereiche der Politik und Verwaltung; der SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... konnte u.a. Kriege erklären, Gesetzte veranlassen, Gesandte empfangen, die Staatskasse verwalten und Entscheidungen in sakralen Fragen treffen.

Die Mitglieder dieses exklusiven Ordo setzten sich zu einem großen Teil aus der alteingesessenen aristokratischen Oberschicht zusammen. Diese wurde nur selten durch sog. homines novi, wie z.B. Cicero, ergänzt. Um SenatorMitglied des römischen Senats bzw. Angehöriger des Senatorenstandes, des ordo senatorius. zu werden, musste mindestens ein Teil des Cursus honorum durchlaufen worden und ein gewissen Vermögen vorhanden sein – auch innerhalb des Senatorenstandes genossen die ehemaligen Konsuln das größte Ansehen. Im Gegensatz zu den jährlich wechselnden Magistraturen galt die Mitgliedschaft zum Senatorenstand praktisch lebenslang. Nur äußerst schwere Verfehlungen konnten zu einer Entfernung führen, dadurch wies dieses Organ eine große Kontinuität und z.T. auch Stabilität auf.

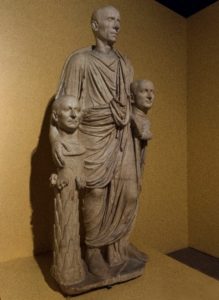

Senatoren hoben sich von den übrigen Bewohnern der Stadt durch besondere Standesinsignien ab. Sie trugen die besonders gewickelte Toga mit den charakteristischen Purpurstreifen und spezielle Schuhe.

Diese Statussymbole lassen sich auch bei der hier gezeigten Statue wiederfinden. Bei dem sog. Togatus Barberini handelt es sich um eine kaiserzeitliche Marmorstatue, die eine lebensgroße männliche Figur zeigt. Diese ist mit der typischen Tracht eines Senators gekleidet und hält zwei Totenmasken, wahrscheinlich die seiner Ahnen in den Händen. Damit verweist die Skulptur auf das hohe soziale Kapital des Dargestellten, der durch seine Kleidung auf seine soziale Stellung und durch die Totenmasken auf seine traditionsreiche Familie und gute Herkunft verweist. Die genaue Identität des dargestellten Mannes lässt sich allerdings nicht mehr rekonstruieren, zudem wurde – wie bei vielen Statuen – der Kopf nicht zusammen mit dem Körper ausgearbeitet, sondern separat hergestellt und aufgesetzt, was auch eine Wiederverwendung nicht ausschließt.

Die Anzahl der Senatoren änderte sich im Laufe der Geschichte des Römischen Reiches mehrfach und damit auch ihr Einflussbereich; aus den anfänglich 300 Senatoren wurden unter Sulla 600 und am Ende der Republik unter Caesar sogar 900. Während des Principats unter Augustus wurde der SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... wieder auf 600 Senatoren reduziert – buchstäblich, da viele Mitglieder aufgrund der Proskriptionen unter Augustus ihr Leben verloren. Durch das sich anbahnende monarchische Herrschaftssystem der frühen Kaiserzeit verlor der SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... zudem an praktischer Bedeutung und Einfluss, nicht aber an Sozialprestige.

Der SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... hatte in der Kaiserzeit eine mehr oder weniger repräsentative Rolle, so spielte er z.B. eine Schlüsselrolle bei der Inszenierung der Rückgabe aller Ämter und außerordentlichen Gewalten des jungen Oktavian an die res publica (restituta) und ebenso bei seinen Ehrungen, die allen voran den Ehrentitel „Augustus“ miteinschlossen.

Mit der Zeit veränderte sich die Zusammensetzung weiter, da es kaum noch Mitglieder aus den alteneingesessenen Patrizierfamilien gab und die freien Plätze mit weniger aristokratischen Teilnehmern aufgefüllt wurden. Unter den Flaviern schließlich gab es auch Senatoren aus den entfernteren Provinzen, wie Nordafrika und den östlichen Provinzen und nicht mehr nur aus Rom und Italien.

Die verschiedenen Kaiser unterhielten jeweils unterschiedlich enge Beziehungen zum SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... – mit wechselndem Erfolg. Einige suchten Unterstützung in der römischen Elite und andere handelten fast vollständig autark. Auch der SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... bemühte sich seinerseits um die Gunst des Kaisers und handelte dabei während der Kaiserzeit keinesfalls immer als geschlossene Gruppe, gerade wenn es darum ging, die Sympathie eines Kaisers zu gewinnen oder nicht, spalteten sich die Meinungen allzu oft.

In der Spätantike blieb der SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... zwar formal bestehen, allerdings bemühten sich die Kaiser immer weniger darum in Abstimmung mit dem SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... zu handeln. Am Ende der Antike war der SenatÄltestenrat, wichtigste Institution des römischen Staates, die bis in die ausgehende Spätantike b... nur noch der formale Hüter der kulturellen Tradition Roms.